映画制作者として、私たちはレンズが単なるガラスの破片ではないことを知っている。レンズは光をとらえ、純粋な魔法に変えるための道具なのだ。それぞれのレンズは独自の特性、特殊効果、ビジュアルスタイルを持っているが、それだけではない。ウルトラワイドでさえもだ。今日は、魚眼レンズとその独特のルック、そして映画における表現力について紹介しよう。

「魚眼」という名前は、その発明者である物理学者ロバート・W・ウッドに由来する。1906年、彼は魚が水中でどのように世界を見るかを模倣したレンズを開発した。当初は–アナモフィック光学系の場合と同様–フィルムや写真とは何の関係もなく、気象学における雲の形成を研究するための空の研究に使われることがほとんどだった。それが1960年代以来、私たちは映画でその物語性を楽しむことができるようになった。

収差によるスタイル

MZedのコース“The Art and Science of Lenses“で、映画監督であり教育者でもあるTal Lazarは、レンズ(特に魚眼のような極端なもの)に関してよく目にする “収差 “という用語について説明している。技術的な定義はこうだ:

収差とは、光学系が物体上のある点から入射する光線をすべて像点に集束させることができないことである。

The Art and Science of Lenses(レンズの芸術と科学)』からの定義

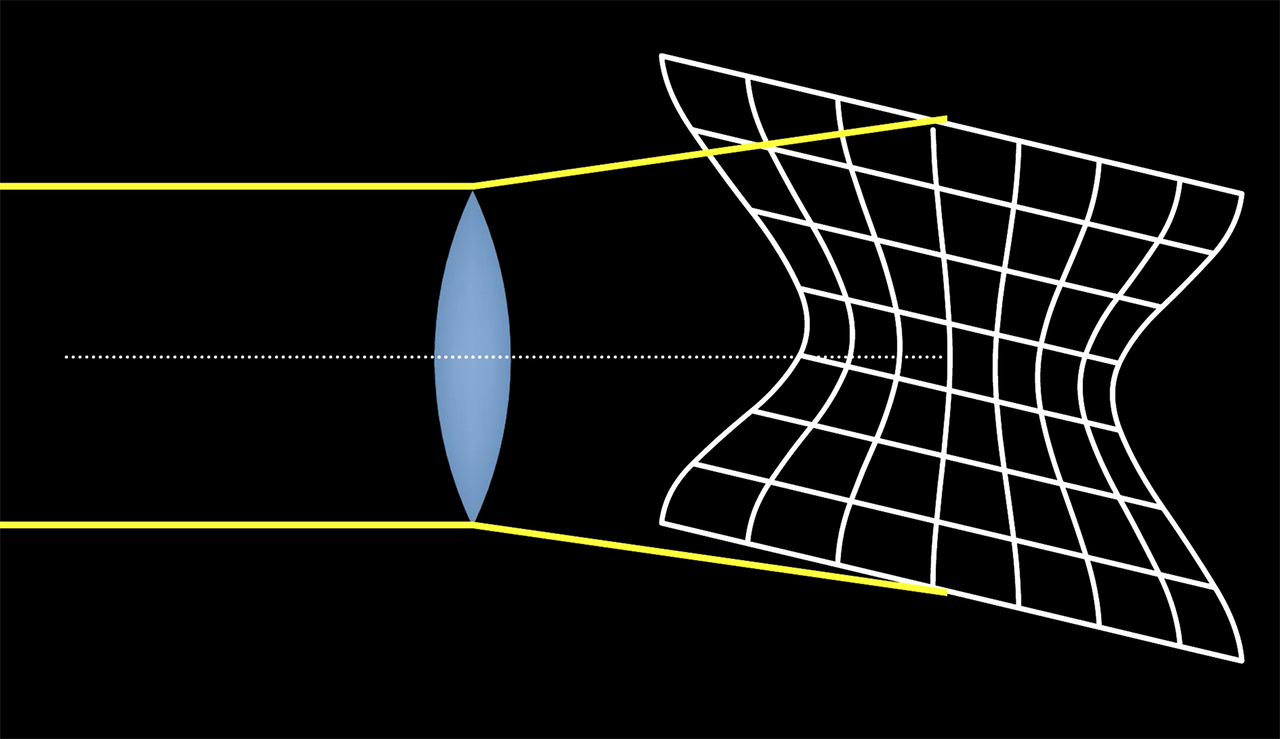

しかし、タル・ラザールが付け加えるように、実際はどのレンズにも収差がある。実際、それがレンズに個性を与えている。そして、それこそが私たちが求めているものなのだ。だから、魚眼レンズ特有の収差である “樽型歪曲 “と呼ばれるものを見るとき、私たちはそれを間違いとしてではなく、クリエイティブなツールとして扱うのだ。

魚眼レンズとは何か?

魚眼レンズの量産は、1960年代の発明から数十年後に始まった。ジョン・フランケンハイマー監督のサイコホラー「セカンズ」で初めて映画の舞台になったのもこの頃だ。

典型的な円形魚眼レンズは、約180°(場合によっては220°まで)という極めて広い画角をとらえる。焦点距離は8mmから10mm、あるいはそれ以下(カメラのセンサーによってはそれ以上)かもしれない。すでに説明したように、これにより画像の端にひどい歪みが生じ、時には球体撮影の周囲に黒い縁取りができることさえある。この効果はすでに経験済みだろうが、そうでない場合は、鏡面ガラスの球を覗いているところを想像してみてほしい。

魚眼レンズを表現手段として使う

では、このユニークなルックは何をもたらすのか?まず第一に、物体やキャラクターをフレームの中央に配置し、視聴者の注意を引きつけながら、同時に周囲の環境を可能な限り明らかにすることができる。GoProのようなアクションカメラが特に魚眼レンズを好むのはそのためであり、エクストリームスポーツのシーケンスで使われるのをよく目にする。アスリートが魚眼レンズを装着することで、観客は、例えば、息をのむようなダウンヒルトレイルでのライディングをより強く体験することができる。

同時に、魚眼映像の歪んだ質感は、窓から覗いているような印象を与えたり、現実が突然ぐらつき、変容するような印象を与えたりする。そこで、視覚的なストーリーテリングとサブテキストが重要な役割を果たすようになる。

船の窓から覗く

最近の例としては、ヨルゴス・ランティモスのアカデミー賞ノミネート長編 “Poor Things“がある。この映画はそれだけでも奇妙な体験だが、この奇妙な概念をさらに強烈なものにしているのは、この映画が珍しい映像ツールを使っていることだ。撮影監督のロビー・ライアンとともに、ヨルゴスはこの作品のために合計5本のレンズを選んだが、そのうちの1本が4mm(T2 OpTex Super Cine)だった。魚眼ルックはいくつかのシーンで不意に現れ、ベラ・バクスターの非日常的な世界を舷窓から覗いているような気分にさせてくれる。

Film stills from “Poor Things” by Yorgos Lanthimos, 2023

このルックは他に何を実現しているのだろうか?第一に、超広角の視点は、私たち観客を登場人物に近づける。まるで、この舷窓をくぐって、彼らと一緒にリビングルームに現れるかのようだ。第二に、私たちの期待を裏切る。私たちは、シーンや映画空間に自分を位置づけるためのワイドなエスタブリッシング・ショットに慣れている。『かわいそうなこと』の魚眼レンズはその逆を行く。観客を幻惑させ、私たちの心を慣らすのに時間を取らせる。これはまあ、物語全体を通してのランティモスの意図なのだが。

不穏な要素としての魚眼映像

ヨルゴス・ランティモス監督と撮影監督ロビー・ライアンが魚眼レンズを使った映像演出を行ったのは、『Poor Things』が初めてではない。数年前、彼らはダークコメディの時代劇『The Favourite(原題)』でも同じ道具を使ったが、その理由は少し違っていた。

Film stills from “The Favourite” by Yorgos Lanthimos, 2018

この映画のプロットは18世紀初頭のイギリスを舞台にしており、もちろん魚眼レンズは場違いに見え、ストーリーの不条理さを増している。ここでは、歪んだ視点が、主人公のアン女王と、彼女の関心と権力を奪い合う2人の恋人、サラとアビゲイルのごちゃごちゃした感情を高めている。『かわいそうなこと』と同様、この映画も全体的にシュールな体験であり、登場人物の忠誠心がどこにあるのか、まったくわからない。このような極端なレンズを使うことで、統治よりも17羽のウサギと遊びたい主人公とその宮廷の異様さが強調される。

登場人物の知覚を実験する

歪んだ視野は、幻覚のような歪んだ現実を表現するのにも非常に便利だ。ダーレン・アロノフスキー監督の『レクイエム・フォー・ドリーム』は、それを承知の上で映像美を追求している。主人公の一人であるサラは、ダイエット薬を飲むことで徐々に中毒に陥っていく。彼女はテレビのゲーム番組でスターになると信じている。テレビは家に閉じこもった彼女の生活の中心であり、そこに出演することが彼女の究極のファンタジーとなる。彼女が初めて本格的な幻覚を見るとき、カメラは “普通の “広角から魚眼レンズに切り替わる。

この映像を見てあなたはどう感じるだろうか?私個人としては、威圧感、動揺を覚える。サラは心の動揺を経験し、レンズはそれを見事に表現している。さらに、魚眼はテレビ画面の曲率を模倣している。だから、サラが幻覚を見るとき、まるでテレビの中に住んでいるかのように感じる。そして、魚眼レンズが現実のシーン、たとえば診察室を訪れるようなシーンに登場するようになると、彼女が妄想の麻薬中毒者へと変貌を遂げたことがわかる。

トゥルーマンショー

文字通りテレビの中に住んでいたもう一人のキャラクターは、もちろんジム・キャリーが演じたトルーマン・バーバンクだ。案の定、ピーター・ウィアー監督もまた、物語のあちこちに登場する魚眼ルックを追求した。例えば、あるシーンを一緒に見直してみよう:

魚眼レンズは、トルーマンが常に監視カメラの厳しい視線にさらされていることを思い出させるだけでなく、テレビ画面の形も表している。こうすることで、私たちは彼のファンと同じ視点から彼の人生を見ることができる。言うなれば、『インセプション』のコンセプトを思い起こさせる。

まとめ

ストーリーにぴったりのレンズを決めるとき、魚眼ルックは映画にとって「やりすぎ」に見えるかもしれない。しかし、上記で見てきたように、観客にさまざまな明確で強烈なインパクトを与え、知覚を操作し、感情的な反応を増幅させる。その秘密は、知識と目的を持ってそれを適用することだ。

画像:『The Favourite』と『Requiem for a Dream』のスチール写真と、ジョン・フランケンハイマー監督『Seconds』のポスター(1966年)。

MZedは CineDにより運営されています。

その他の情報源

- ジェニファー・ヴァン・シール著 “Cinematic Storytelling”、2005年;

- ナッシュビル映画協会