ブラックマジックデザイン URSA Mini Pro 12KのラボテストPart1では、ローリングシャッターとダイナミックレンジについてレポートした。Part2では、ラティチュードテストを行う。また、ポストでBRAWを使用してハイライトリカバリーについても調査する。

URSA Mini Pro 12KのラボテストPart1はこちらで参照いただきたい。ラティチュードテストのカメラ設定は、12K、BMDフィルム、ISO800、および5:1の圧縮比で行った。なおテストには pro media の協力をいただいた。

前回同様、現在NVIDIAからRTX3090 GPUを借りている。ラティチュードテストには以前のテストとの一貫性を保つため2Kタイムラインを使用しており、そのためRTX3090では12Kファイルをストレスなく処理できる。 GPUは10.8GBのメモリ使用量で、8%の負荷にしかならない。

ラティチュードテスト

いつもと同じようにスタジオでラティチュードテストを行う。ライトを調整して、被写体の顔の波形で約60%の輝度値(グレーディングなしのBMDフィルムの場合)を基本露出に設定する。次に、絞りを開き(レンズはZEISS Compact Prime CP.2 Super Speed 50mm T1.5を使用)、クリップし始めるまで開く。

そこから、T8.0までレンズのアイリスを閉じて露出アンダーにし、シャッター角度を360°から180°、90°、45°、22.5°、11.25°の低い値に調整する。

その後、記録した映像をDaVinci Resolve 17 Studioで、露出オーバーおよび露出アンダーの映像をゼロ露出レベルに戻す。

ラティチュードテストでは、露出オーバーまたは露出アンダーで撮りベース露出に戻した場合、色とディテールをどれだけ再現できるかを調べる。

ハイライトリカバリー: URSA Mini Pro 12Kでは、T2.0ですでに部分的にクリップし始め、さらにT1.5までアイリスを1ストップ開いて、DaVinciでハイライトがリカバリーできるかを確認した。

4ストップ露出オーバーでのリカバリー

前述のように、T2.0または3ストップの露出オーバーを元に戻すと、肌がクリップし始める。ここでさらに1ストップ開く。下は4ストップの露出オーバー(T1.5)での画像だ。ご覧のとおり、額の部分は大きくクリップしている。また、Datacolor Spyder checkerのカラーパッチが部分的にクリップしている。

200%拡大して、カラーパッチと額の部分を詳しく見てみる。 2つの赤い矢印は、クリップされた領域を示している。

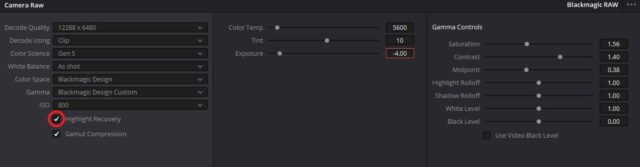

これをDaVinci ResolveのRAWタブの「Highlight Recovery」で回復してみる。

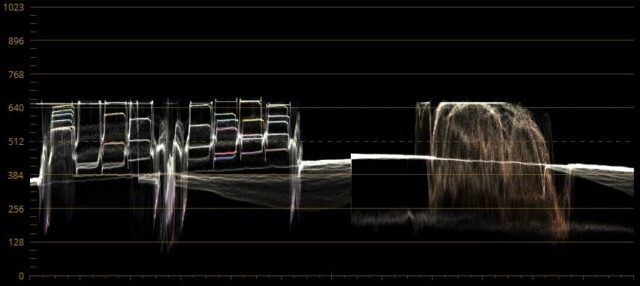

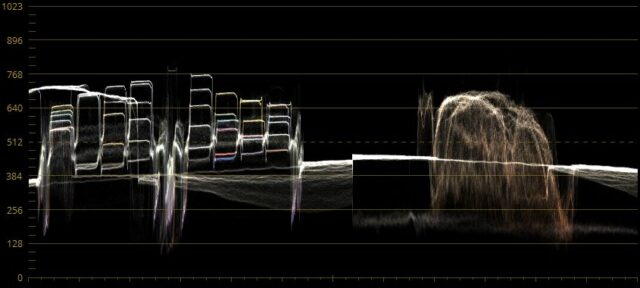

4ストップ露出オーバー時のハイライトリカバリー:下の画像に見られるように、カラーチャンネルのリカバリーは非常にうまく機能している。ただし、基本的の露出時の映像と比較した場合、色の精度はかなり低下してしまう。肌の色調は黄色く平坦で、パッチは正確に復元されていない。(下を参照)

比較のため基本露出の映像を下に置く。特にカラーパッチのニュアンス(肌の色の左側)と額の色調を見比べていただきたい。

3ストップ露出オーバー時: T2.0で額の部分はクリップを開始する。また、カラーチェッカーの左側には部分的なクリッピングが表示されている。

3ストップ露出オーバーを元に戻すと、カラーチェッカーと額の部分で、カラーが適切に再構築されていることがわかる。

3ストップの露出オーバーでは、部分的にクリップし始めたとしても、すべての色を非常に高い精度でリカバーすることができる。しかし、4ストップ露出オーバーでは、ハイライトのリカバリーには限界がある。

ダイナミックレンジを測定する場合にハイライトのリカバリーをカウントしないのは、色の精度が低下するからだ。 ハイライトリカバリーは、部分的にクリッピングされたシーンを回避するのに役立つボーナス機能だ。例えば。クリップした空を元に戻したい場合は、ハイライトの彩度を下げるとともにこの機能を使用して、色の変化を避けながら、ハイライトのロールオフを作成することができる。これはまさに、RED KOMODOがカメラ内部で行っているハイライトリカバリーだ。(こちらの記事参照)。

さて、3ストップ露出アンダーにすると、かなりのノイズとピンクへの色のシフトが現れる。

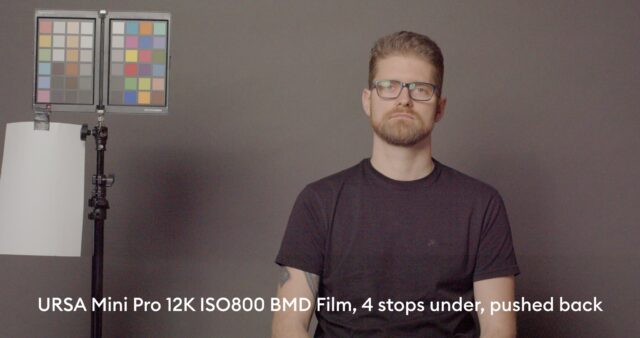

4ストップ露出アンダーでは、画像がピンクがかった色になり、多大なノイズが発生する。また、画像には横線が出始める。ちなみに、現在、カメラには「ブラックシェーディング」や「センサーキャリブレーション」の機能は無い。

ノイズは非常に細かく分散されているため、DaVinci Resolveのノイズリダクションは役立つが、下部の水平線がより明確になってしまう。水平線の下の画像のこの暗い部分については理由が分からない。50Hzのスタジオライトによるちらつき現象のように見え、シャッター角度は45°だった。ただし、カメラのセットアップメニューでは、「フリッカーフリーシャッター」が50Hzに設定されているため、問題は無いはずだ。また、15分後に再度テストしたが、この現象は同じだった。

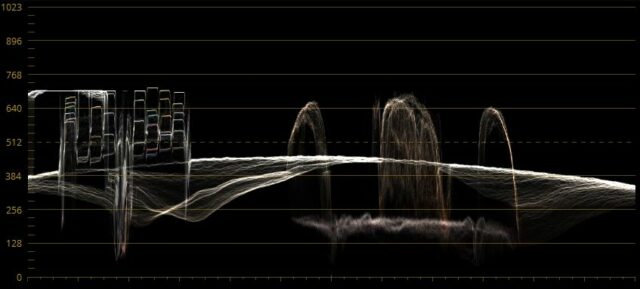

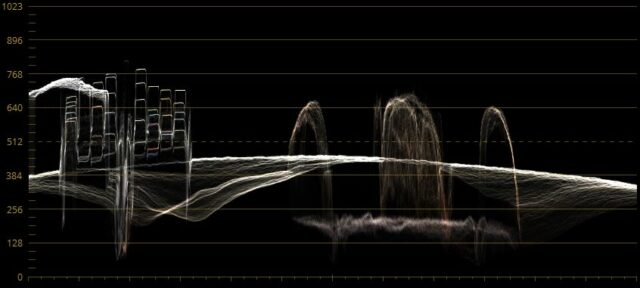

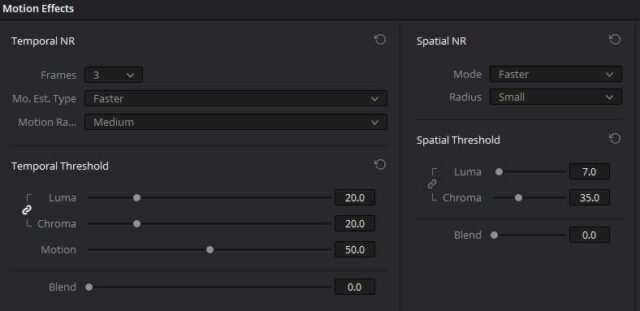

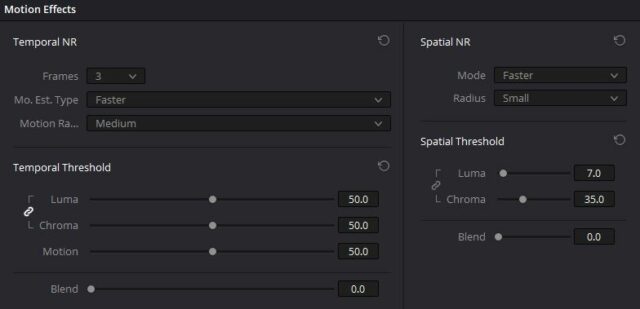

参考までに、5ストップ露出アンダーの画像を戻した場合の画像を張り付けておく。下の最初の画像はノイズリダクションなし、2番目の画像はノイズリダクションをかけたものだ。3番目の画像はResolveのNR設定。

上記のように、DaVinci Resolveで時間的および空間的なノイズリダクションをかけたが、画像の下部に明確な水平線に加え、縦縞も出てしまうため、画像をリカバリーできなかった。明らかに限界に達している。

まとめ

URSA Mini Pro12Kは80メガピクセルの画像と高いフレームレートが可能で、ポストプロダクションでの処理に適している。要求の厳しいスタジオでもダイナミックレンジ、ローリングシャッター、ラチチュードなどで妥協はほとんどないと言える。

ただし、同じセンサークラスでは、キヤノンC300 Mark IIIの方が間違いなく優れており、ほぼ8ストップの露光ラチチュードを示すが、このセンサーは常に8.8メガピクセル(4K DCI)で撮影する。

したがって、毎度同じことを言うが、仕事に適したツールを選ぶことがすべてで、URSA Mini Pro12Kの選択で間違うことは無いだろう。